Nel 2014 avevo vent’anni e mi sono ritrovata a partecipare a uno degli eventi più grandi mai organizzati in Agesci: la Route Nazionale. In quell’occasione, migliaia di Rover e Scolte da tutta Italia si sono incontrati a San Rossore per scrivere insieme La Carta del Coraggio, un documento potente e collettivo, con cui una generazione chiedeva all’associazione – e alla società – di farsi carico delle grandi questioni del presente.

Non solo diritti e giustizia sociale, ma anche una richiesta chiara alla Chiesa: mettersi in discussione e rivalutare i temi dell’omosessualità, della convivenza, del divorzio. Era un modo per dire che l’educazione non poteva più prescindere dalla realtà, e che il coraggio, per chi educa, è anche cambiare sguardo.

Sono passati più di dieci anni. Oggi faccio parte di quella categoria mitologica che ai tempi chiamavamo “gli adulti” e, tra una cosa e l’altra, sono anche passata dall’altra parte della barricata diventando capo scout, con uno zaino pieno di riunioni, scarpe di ricambio e discorsi motivazionali.

Intanto, la generazione è cambiata.

Attivismo quotidiano: meno bandiere, più coerenza

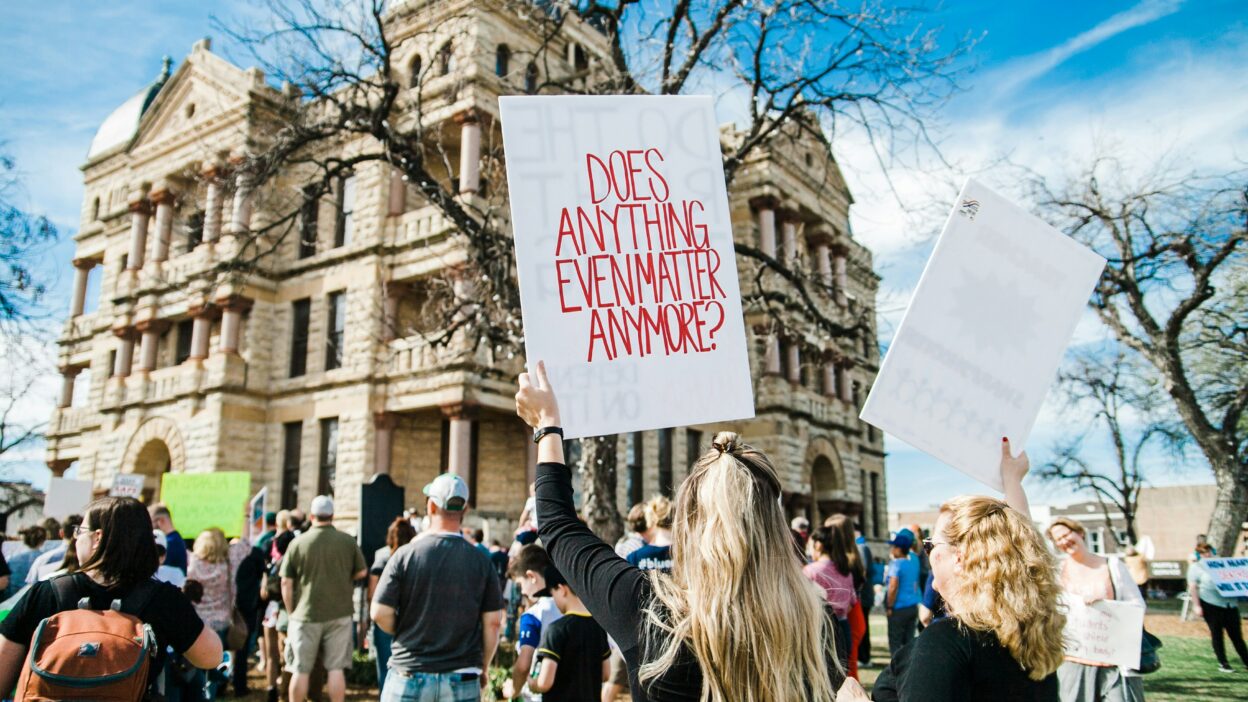

La Gen Z non ama le etichette, ma tiene moltissimo ai valori. Non crede più che il cambiamento arrivi dall’alto, ma si organizza in micro-comunità operative. Non fa grandi proclami, ma agisce in modo diretto, concreto, spesso silenzioso.

Sono nati con il Wi-Fi ma cresciuti a pane e crisi: climatica, economica, abitativa, esistenziale. E hanno sviluppato una forma di attivismo diversa, che non passa (solo) dalle piazze o dai comunicati stampa, ma dai piccoli gesti quotidiani. Meno ideologica, più situata. Meno “grandi discorsi”, più “chi lava i bicchieri?”

Un attivismo che si esercita su scala 1:1, tra un TikTok informativo, una raccolta firme al bar del paese e un post condiviso con cura.

Spesso questa attitudine si esprime anche in modo creativo: video, meme, illustrazioni, sticker, zine autoprodotte. È una forma di comunicazione che sfrutta codici culturali contemporanei, parlando lo stesso linguaggio della propria comunità.

Non serve una bandiera per fare attivismo

Quello della Gen Z non è un attivismo di partito o di appartenenza, ma un agire diffuso, che si infiltra nella vita di tutti i giorni.

È nell’attenzione al linguaggio inclusivo, nella scelta di dove e come acquistare, nella condivisione di contenuti informativi sui social, nel partecipare a iniziative locali senza dover emergere. Un’attitudine che si nutre di coerenza tra ciò che si pensa e ciò che si fa, più che di militanza.

Questo non significa disimpegno, ma una ridefinizione dell’impegno: non è più necessario appartenere a un movimento per fare la differenza. Non è importante dove si esercita il proprio attivismo. Basta agire nel proprio ambito, anche con un gesto minuscolo ma significativo.

È l’attivismo dei dettagli: scegliere un brand per la sua etica, correggere un amico che fa una battuta sessista, sostenere il crowdfunding di una realtà locale. Un’attitudine che sembra piccola, ma che ha effetti cumulativi sulla società.

Social media: strumenti, non scorciatoie

Una buona parte di questo attivismo si gioca online.

Instagram diventa spazio di micro-campagne, TikTok un luogo dove si fa divulgazione sociale, da temi ambientali a salute mentale, dal femminismo intersezionale alla giustizia climatica. Senza dimenticare i diritti degli animali e di tutte quelle categorie che per decenni sono state marginalizzate.

Ma attenzione: non si tratta di slacktivism. Tra i giovani della Gen Z, le forme di partecipazione più comuni includono il boicottaggio di prodotti (69,0%) e la firma di petizioni (62,9%), entrambe le azioni strettamente legate all’informazione su rete che si traduce in azioni concrete.

Non è solo attivismo individuale: è costruzione collettiva di nuove narrazioni, nuovi spazi di senso. Come scrive Henry Jenkins «la cultura partecipativa trasforma i consumatori in cittadini attivi, capaci di incidere anche attraverso le piattaforme digitali» (a tal proposito, vi consiglio la sua opera che sembra proprio stare invecchiando nel migliore dei modi!)

I social diventano anche archivio di esperienze: ogni storia condivisa, ogni video tutorial, ogni testimonianza contribuisce a creare memoria collettiva e accessibile, spesso alternativa a quella istituzionale.

Educazione e micropolitica

Quando parliamo di micropolitica, parliamo di politica delle relazioni, delle scelte quotidiane, della cura. Non serve un comizio per fare politica, né un seggio elettorale. Basta scegliere con chi lavorare, come organizzare una riunione, come accogliere chi ha opinioni diverse.

La Gen Z ha interiorizzato questa visione: fare politica significa prendersi la responsabilità di come si sta nel mondo, anche nei gesti più minuti ed è proprio in questa costante attenzione che si esercita una nuova forma di potereche è gentile, diffuso, condiviso.

Empatia radicale, azione locale

Alla base di questo nuovo attivismo c’è una forma di empatia radicale.

Sebbene per molto tempo siamo stati portati a pensare il contrario, la Gen Z è sensibile ai temi dell’inclusività, dell’equilibrio emotivo, del benessere collettivo. E questa sensibilità si traduce spesso in azioni locali: riprogettare gli spazi scolastici, organizzare eventi nei quartieri, avviare progetti di mutualismo e solidarietà.

Circa l’82% dei giovani ha discusso, negli ultimi 12 mesi, di problemi riguardanti il proprio quartiere o comune o di temi di attualità con la propria rete sociale, composta da familiari, amici e colleghi. Perché per loro il cambiamento non è teoria, è prassi. E spesso, queste pratiche coinvolgono anche le generazioni precedenti: nonni, genitori, educatori. È una forma di contaminazione intergenerazionale che può rafforzare i legami di comunità.

Fare comunità, cercare senso

In un mondo iperconnesso ma spesso individualista, l’attivismo quotidiano è anche risposta al bisogno di appartenenza: fare qualcosa per gli altri, cominciando da una piccola causa, significa uscire dall’impotenza e costruire reti.

E perché? Perché la Gen Z cerca esperienze significative. Vuole sentirsi parte di qualcosa e l’attivismo quotidiano è proprio questo: fare comunità, sentirsi utili, generare micro-impatti che, messi insieme, fanno la differenza.

C’è anche un altro aspetto: il bisogno di autenticità. In un contesto dove il greenwashing e il socialwashing sono sempre più diffusi, l’attivismo quotidiano è spesso una risposta a narrazioni artificiali. Una forma di resistenza, che si misura nella qualità delle relazioni più che nei numeri e che, molto spesso, si riflette anche nelle scelte di vita e professionali delle nuove generazioni.

Criticità e contraddizioni

Attenzione però a non mitizzare: anche l’attivismo quotidiano ha i suoi limiti. A volte la frammentazione e la mancanza di strutture rendono difficile la continuità. Il rischio è quello di una fatica costante, spesso invisibile, che grava sulle spalle di poche persone.

Non è raro che i vari soggetti della Gen Z si sentano soli, soprattutto quando mancano riconoscimenti o risorse. Serve quindi creare ecosistemi solidali, reti che aiutino a sostenere l’impegno nel tempo, a ricaricare le energie, a non bruciarsi.

Nuove leadership, nuove forme di potere

Progressivamente si sta ridefinendo anche il concetto di leadership; non più quella carismatica e verticale, ma una leadership orizzontale, collettiva, fluida.

Leader è chi facilita, chi ascolta, chi connette. Chi crea spazi sicuri e permette alle persone al suo interno di sentirsi protagoniste.

L’attivismo quotidiano della Gen Z è fatto di alleanze, non di gerarchie. Di processi, non di slogan. Di cura, più che di controllo: insomma, le nuove generazioni stanno ridefinendo l’azione civica attraverso pratiche decentralizzate, informali e basate su relazioni orizzontali.

E questo modello di leadership non riguarda solo l’attivismo, ma si riflette anche nel lavoro, nelle scuole, nelle famiglie. È una trasformazione culturale più ampia, che mette al centro l’ascolto, la fiducia e la partecipazione.

E se fosse proprio questa la nuova politica?

In un tempo di crisi delle istituzioni, della rappresentanza e dei grandi apparati, forse l’unica forma di politica possibile è proprio questa: diffusa, frammentata, quotidiana.

Una politica che non si preoccupa di conquistare il potere, ma di redistribuirlo. Che non costruisce simboli, ma relazioni. E che sceglie di iniziare dal basso, da vicino, da sé. È una politica che non si vede nei titoli dei giornali, ma nei piccoli cambiamenti che resistono nel tempo.

In un tempo che ci chiede di ripensare tutto, la Gen Z sta mostrando una strada: fatta di piccoli gesti, di coerenza, di partecipazione diffusa. Non ci sono fuochi d’artificio. Ma scintille ovunque. E questo, forse, è già futuro.